« Les motos pour les groupes terroristes sont comme la houe pour le paysan », affirme Dr Abdel Aziz Mossi, spécialiste des questions d’extrémisme violent, de radicalisation et de terrorisme. Selon cet enseignant-chercheur, l’usage des motos s’est imposé dans la logistique opérationnelle des groupes armés. Rapides, peu coûteuses, capables de se faufiler dans les zones forestières et rurales inaccessibles aux véhicules lourds, les motos offrent une mobilité redoutable aux groupes extrémistes violents, en particulier dans les zones frontalières du nord Bénin.

Au Bénin, comme dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, la moto est bien plus qu’un simple moyen de transport : c’est un pilier de la vie quotidienne. Moins coûteuse qu’une voiture, moins énergivore, pratique dans les zones enclavées, elle est incontournable aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Les données statistiques du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat de l’année 2013 révèlent que plus de 45% des ménages disposent de motos au Bénin. Une autre étude datant de 2022 réalisée par la Revue de géographie de transports et de la mobilité, Géotransports, montre que le Bénin est l’un des pays d’Afrique de l’Ouest les plus équipés en motos.

Dans les communes de Malanville, Karimama, Banikoara et Kandi, les pistes dégradées et non revêtues, souvent sablonneuses, parfois caillouteuses, rendent la circulation difficile. C’est dans ces conditions que la « moto homme » (appellation locale pour désigner les motos robustes avec embrayage) se révèle. « Là où le bitume s’arrête, “la moto homme” commence », résume Marwanou, jeune agriculteur et conducteur de taxi-moto à Banikoara. Pour lui, les motos dites « dames » -de petite taille sans embrayage- ne résistent pas aux dures conditions locales. Seules des marques comme Aloba, Bajaj, Haojue, Kasea 125, Skygo ou Sanili à gros gabarit peuvent affronter sans dommage les pistes ardues. Mohamed Bah-Liman, kabou-kabou (conducteur de taxi moto) à Malanville, confirme cette réalité économique et pratique : « Nos clients ne veulent que ces modèles; ils supportent le transport de lourdes charges sur des pistes sablonneuses où d’autres motos s’embourbent ».

Emile Padonou, chef d’un garage local, précise les atouts mécaniques : « Ces motos peuvent atteindre jusqu’à 200 km/h, ont une grande autonomie grâce à un réservoir de plus de 15 litres, et leur robustesse est parfaitement adaptée aux terrains difficiles».

Cette popularité de la moto, particulièrement dans l’Alibori, masque une réalité bien plus complexe et inquiétante : celle d’un marché parallèle qui alimente, malgré lui ou volontairement, les groupes armés terroristes (Gat) actifs dans la région, notamment le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (JNIM), les Lakurawas et dans une moindre mesure l’Etat islamique du Sahel ( (ISSP).

De la première incursion djihadiste enregistrée en 2019 aux récentes attaques, les motos sont devenues omniprésentes dans toutes leurs opérations majeures. Leurs assauts les plus meurtriers, notamment ceux du 8 janvier 2025 (28 militaires tués) et du 17 avril 2025 (54 victimes dans le rang des soldats) dans le département de l’Alibori, ont été perpétrés à l’aide de motos comme moyens de locomotion.

« Les individus armés, souvent remorqués à deux ou trois sur une même moto, lancent des assauts éclairs à partir de multiples directions », décrit un militaire à la retraite. Dans des vidéos de propagande diffusées par le JNIM, s’observe clairement l’usage tactique de la moto. Les engins permettent d’encercler rapidement une position, d’opérer des frappes coordonnées, puis de disparaître tout aussi rapidement dans des zones difficilement accessibles aux forces de défense.

« La moto est cette ‘‘arme’’ idéale, celle de la reconnaissance, de la liaison, de l’infanterie légère et mobile. Elle est le compagnon idéal de la mise en place, de l’infiltration, du déploiement tactique et de l’attaque, de jour comme de nuit. Et dans certains cas, l’imagination pousse à monter un support pour une mitrailleuse », souligne un autre ancien officier, analyste en renseignement et consultant en sécurité. Ce dernier y voit un moyen rapide à l’attaque et insaisissable en retraite. « C’est l’outil de fuite idéal, capable d’assurer une évacuation lors d’un ratissage des forces de défense. Et une colonne de motos reste bien plus difficile à cibler par un drone», souligne cet ex-militaire.

Le choix de la moto s’explique aussi par la géographie du nord du Bénin : sentiers étroits, zones forestières, reliefs accidentés. Là où les véhicules militaires peinent à avancer, les motos s’imposent comme le moyen de mobilité idéal, échappant ainsi au contrôle des postes de sécurité et facilitant les replis stratégiques. « Elle offre aux terroristes un avantage tactique non négligeable, facilitant embuscades, frappes rapides et retraits éclairs», convainc l’ex-militaire.

Selon l’ancien militaire béninois, « pour contrer les groupes armés terroristes, il faut que nos forces adoptent, elles aussi, la mobilité offerte par ces motos, en plus des vecteurs aériens », recommande-t-il.

Un circuit parallèle nourrit par les Naï-Naï

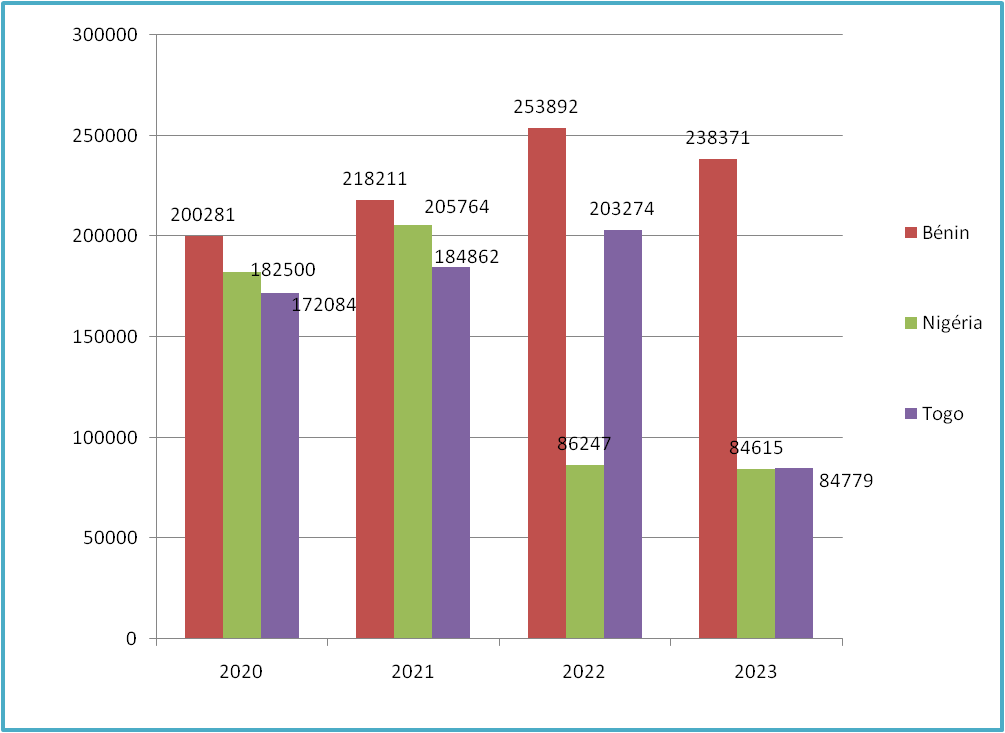

Dans le nord du Bénin, le marché des motos repose en grande partie sur un système parallèle de ravitaillement en provenance du nord-ouest du Nigeria. Sokoto et Kamba, deux villes frontalières nigérianes, jouent un rôle pivot dans ce commerce, servant de relais pour les engins débarqués au port de Lagos – l’un des plus grands ports d’Afrique de l’Ouest. Ces motos, en majorité de fabrication asiatique, arrivent dans des volumes importants. Selon les données du commerce international, le port de Cotonou entre 2020 et 2022, a pris la tête régionale avec +26 % d’importations, avant un recul de 6 % en 2023, tandis que le Nigeria et le Togo ont connu des baisses. Au Togo, les réformes douanières expliquent le repli de 2023. À Lagos, des analystes attribuent la chute à des mesures gouvernementales, dont l’interdiction des « okadas » dans plusieurs zones et la destruction massive de motos en 2022. Toutes choses qui ont fortement réduit la demande locale.

Ce diagramme à bandes traduit le volume de motos importées sur les années (2020 ; 2021 ; 2022 ; 2023) au Bénin, Nigéria et Togo. Il est construit sur la base des données du Commerce International des Nations Unies.

Mais derrière cette apparente dynamique commerciale se cache un circuit parallèle, souvent informel, qui alimente les marchés frontaliers et… les groupes armés terroristes opérant dans la sous-région.

Au cœur de ce système, on retrouve les Naï-Naï, (acheteur-revendeur en langue Haoussa), organisés en réseaux. Ils effectuent des navettes transfrontalières. Leur rôle consiste à acquérir des motos neuves à Sokoto ou Kamba, généralement sur commande et à moindre coût, profitant de la faiblesse du naïra et de l’absence de frais douaniers à l’achat en magasin. Ces motos, non dédouanées, sont revendues au Bénin avec un bénéfice net pouvant dépasser 100 000 FCFA par unité. « Le prix d’une moto tourne autour 957 000 Naira soit environ 350 000 FCFA, elle est revendue à plus de 450 000 Fcfa », explique Moutawakilou, un acteur du réseau. Mais, précise-t-il, « ce sont des motos non dédouanées ». Cela explique la prolifération des ‘‘motos sans papiers’’. Selon les données du commissariat de police de Malanville, environ 50% des motos en circulation à Malanville ne sont pas régulièrement enregistrées.

Esquivant les formalités douanières, ce commerce informel repose sur ces acteurs organisés en réseau de ravitaillement. Malanville, Karimama, Kandi, Banikoara sont cités par des Naï-Naï comme milieux les plus servis. Cette organisation de livreurs d’engins, bien qu’informelle, fonctionne dans un système structuré. « Je sers en tant qu’ouvrier saisonnier. Nous avons un patron auprès de qui les commandes se font. C’est lui qui nous sollicite par moments pour aller au Nigeria et ramener les motos en fonction de la taille de la commande. Cela peut aller à 10 motos. On s’organise en équipe. Et par moto, nous, les conducteurs, avons chacun 10 000 FCFA (17 USD) si c’est à Malanville, 20 000 FCFA (35 USD) si la livraison doit se faire par exemple à Banikoara », témoigne A. D.

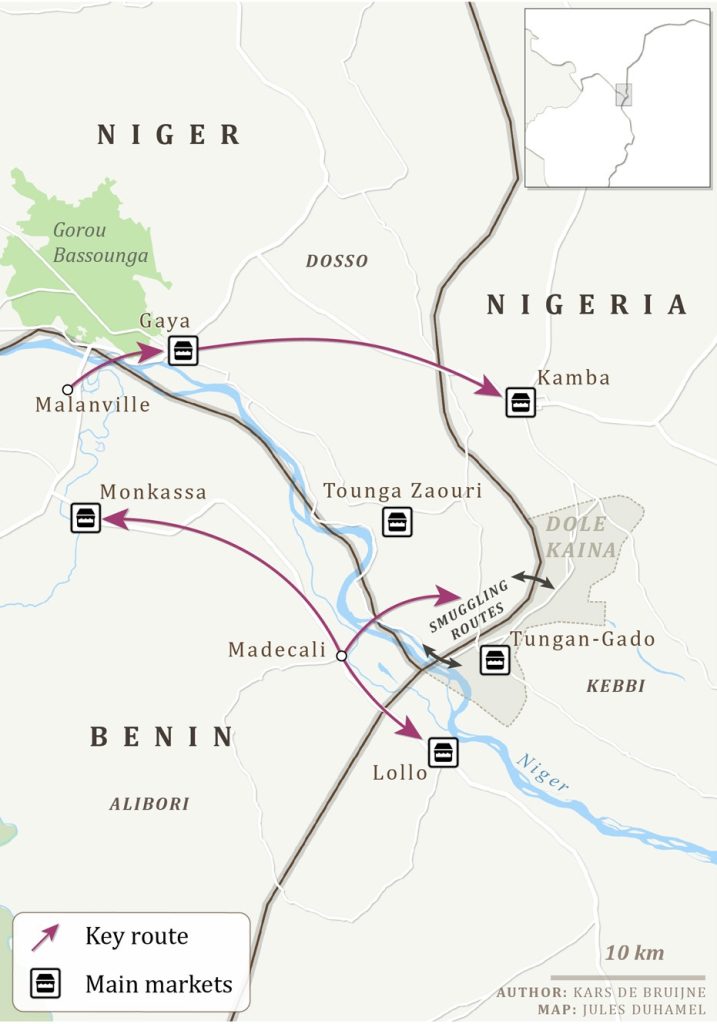

Selon ce dernier, ils partent en taxi et reviennent à motos en usant des voies de contournements pour échapper aux contrôles. « Pour faire ce métier, il faut être capable de rouler dans la brousse, dans les champs et avancer plus rapidement dans des conditions pénibles », souligne-t-il avant de décrire leur itinéraire. «Nous avons deux villes d’approvisionnement. Kamba ou Sokoto. Mais nous préférons Kamba qui est plus proche. A l’aller, nous prenons la route normale. Mais pour le retour, nous quittons Kamba pour Tounga ou Money en passant Gaya », explique A. D.

A en croire A.D., pour acheminer les engins depuis le Nigeria, ces hommes, originaires ou connaisseurs de la région, traversent régulièrement la frontière, par des routes détournées pour éviter les postes douaniers, des voies dérobées qui serpentent dans des zones de Sokoto, Kamba, Lolo en ralliant le sol luxuriant de Malanville par le fleuve Niger, à Tounga ou Kotchi selon les destinations. « C’est le même couloir qu’empruntent les contrebandiers », précise notre interlocuteur qui cite, selon lui, Ali Naï-Naï, le président des revendeurs des motos. Malheureusement, dans la période de cette enquête, ce célèbre Naï-Naï a été interpellé et détenu par la justice dans une affaire de kidnapping d’enfant contre une rançon de 20 millions de FCFA.

Du commerce légal au marché noir : de moyens de transport à armes de guerre

Notre enquête révèle l’exclusivité des modes d’acquisition évolutifs des motos. Dans la région septentrionale du Bénin, le marché noir de moto est très poussé et incontrôlé. « Une moto en vente se distingue facilement. Il suffit d’accrocher au guidon une feuille d’arbre verte pour signifier que la moto est en vente», explique Olivier N’tcha, un revendeur de motos dans le Borgou.

Les achats massifs pouvant réveiller des suspicions, les réseaux s’adaptent à la vigilance croissante des forces de sécurité. « Aujourd’hui, les achats se font à l’unité, via plusieurs intermédiaires », explique Dr Abdel Aziz Mossi.

Les Gat s’appuient souvent sur des complicités locales. Dans certaines localités comme Malanville ou Djougou, où les jeunes vont travailler dans des champs au Nigeria voisin pendant les saisons agricoles, des mécaniciens, des commerçants, à leur retour, revendent leurs motos sans vraiment se soucier de l’identité des acheteurs. « On vend la moto pour repartir travailler. Mais qui nous empêche de vendre à qui on veut ? », s’agace Badarou, un jeune de Bakou, commune de Djougou, rencontré dans la commune de Tchaourou.

Autrefois, des points comme Cinkansé, au nord du Togo, étaient stratégiques dans cette filière. Mais la surveillance accrue des forces de l’ordre a fait migrer les réseaux vers le Nigeria. Dans le Borgou, notamment dans la commune de Tchaourou au Bénin, un nouveau corridor s’est imposé via Kabo.

Sur place, des dizaines de jeunes tout couverts de poussière, arrivent avec des motos neuves, encore emballées dans du plastique. Contrairement à la région de Malanville où ce sont les marques Kasea, Skygo ou Sanili qui sont les plus utilisées, ici, c’est la marque bajaj qui domine. Elle est achetée à Tchikandou au Nigeria pour les positions de Ségbana, Nikki, mais également Kishi, Ibadan, Shaki, Oyo via la route non revêtue de Kabo pour les demandeurs de Parakou, de Tchaourou et de Djougou au Bénin. Les engins sont revendus rapidement, parfois dans la discrétion, parfois au vu de tous. « Vous voyez un jeune qui revient avec une moto neuve et du jour au lendemain, il la revend, on ne sait à qui, avant de reprendre la route de l’exode », confie, le chef du village de Gorobani, Arouna Sidi. Selon ce dernier, la pratique est monnaie courante dans la région. Plus loin Silas Koma, Conseiller local de Guessou peul, un village administratif de l’arrondissement de Partago, commune de Djougou, affirme que la vente des motos n’est pas réglementée au niveau local. « Les élus n’ont aucun regard sur le marché de motos. Chacun est libre de disposer de sa moto comme il entend», fait savoir Koma.

« Le client paie plus cher quand il comprend les risques encourus pour acheminer la moto », explique un revendeur. « Si vous êtes prêts, je peux vous emmener le nombre de motos que vous souhaitez avoir », propose Safiou avant d’avancer qu’en période de saison sèche, les commandes avoisinent la dizaine de motos en deux ou trois jours. Un ancien Naï-Naï devenu agent dans une administration dans la région voit ce secteur, auquel il a appartenu 5 ans en arrière, comme une source de ravitaillement en motos pour les Gat. « L’identité, la provenance et l’usage qu’en fera le client importe peu. L’essentiel pour les Naï-Naï, c’est l’argent », affirme-t-il.

De plusieurs témoignages, il se dégage une constante : des personnes achètent de manière légale et revendent dans la clandestinité à ces organisations. C’est d’ailleurs la stratégie d’achat détaillé adoptée par les Gat, selon le socio-anthropologue Abdel Aziz Mossi. « Vous avez aussi des gens qui achètent leurs motos qui les utilisent quelques jours et qui leur revendent à prix très élevé », ajoute l’enseignant d’université.

Un impact considérable sur les économies locales

Dans un entretien, Arouna Sidi, Chef du village de Gorobani dans la commune de Djougou, souligne l’apport du prix d’une moto pour une famille. « L’argent issu de la vente d’une moto sert à célébrer des mariages pour les jeunes. Également cela permet à certains de construire des logements», explique l’élu local. « Cet argent sert à construire des chambres, à acheter des parcelles, à faire de l’élevage, à entreprendre des activités économiques. Cela permet aussi de nourrir la famille avec des provisions en vivres, à payer des dettes et j’en passe », confirme Bousso Théophile, jeune aventurier rentré du Nigeria voisin.

Mais ce qui peut paraître comme un avantage personnel dissimule en réalité un impact préoccupant sur les économies locales. Dans un rapport intitulé ‘‘Motos et groupes armés au sahel : Anatomie d’un marché régional’’, Dr Eleanor Beevor démontre comment la criminalité liée aux motos et ses déclinaisons sont une source de déstabilisation pour les économies locales en Afrique de l’Ouest et dans le cadre plus large du conflit au Sahel. Si des acteurs locaux rencontrés dans le cadre de cette enquête se réservent de chiffrer les livraisons en raison du non-archivage des commandes, l’exclusif travail de la chercheur du GI-TOC présente des liens directs avec les Gat. L’analyste principale à l’Observatoire des économies illicites en Afrique de l’Ouest à la GI-TOC révèle qu’à Djougou et à Malanville dans le nord du Bénin, des commerçants interrogés en février 2023, ont estimé que les groupes armés achetaient au moins une douzaine de motos neuves par mois dans leurs aires. « Une personne à Malanville a déclaré qu’une douzaine de motos au moins y étaient achetées contre au moins quinze à Djougou selon un vendeur de motos », peut-on lire dans ce document de 37 pages.

A Kandi, à un peu plus d’une centaine de kilomètres de Malanville, un magasin de vente de motos de marque Sanya et Quingo a été fermé en 2022 avant d’être rouvert en 2024 sous grande surveillance, par les autorités sécuritaires locales. La quantité des ventes mensuelles a laissé croire que ce magasin pourrait être une source de ravitaillement pour les Gat, rapporte une source locale sans préciser le nombre exact. Une autre estime la quantité à plus d’une dizaine.

L’implication prononcée des motos dans des actes criminels a conduit à des restrictions dans certains milieux. Par exemple au Nigeria en 2019, selon une révélation d’enquête journalistique, l’armée nigériane a interdit l’utilisation de motos dans sept États du nord, dont Zamfara. “Les autres États sont Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto, Kebbi et Niger. L’armée avait déclaré avoir constaté l’utilisation de motos par des bandits armés, des ravisseurs, des criminels et leurs collaborateurs, comme outils de perpétration de crimes ; d’où cette interdiction”, rapporte Daily Trust. Au Bénin l’interdiction de la circulation motorisée n’est pas formelle. Des sources sécuritaires admettent qu’aucune mesure spécifique n’est prise contre les engins à deux roues. Cependant il existe un couvre feu dans certaines régions comme Karimama, Cobly, Matéri. Cette limitation de locomotion court de 20 heures à 6 heures et concerne également les piétons. Elle intègre la liste des mesures anti-terroristes.

Des clients atypiques aux gros moyens

A Ségbana, Karimama et Malanville, des zones frontalières où les échanges commerciaux sont aussi courants que les traversées du fleuve, certains clients attirent particulièrement l’attention. Ce ne sont ni des commerçants ordinaires ni des villageois pressés mais plutôt les membres des Groupes armés terroristes (Gat). Ils se déplacent généralement en équipe, parfois armés, à en croire les témoignages des locaux. Ils sont reconnaissables non pas à leur visage mais à leur comportement d’achat peu commun, insistent nos sources.

« Mon patron vendait à tout le monde sans distinction, jusqu’au jour où la communauté a attiré son attention sur le profil de ces clients particuliers », raconte un assistant de kiosquier de Karimama. Selon lui, pour dissuader ces individus, le vendeur avait décidé de tripler les prix. Une stratégie censée créer une barrière économique. Mais le résultat fut tout autre : « À notre grande surprise, ils ont payé sans broncher. Ils n’ont même pas discuté les prix».

En dehors donc des intermédiaires locaux, les membres des Gat ont la possibilité de se déguiser en client ordinaire. « Il y a quelques signes qui peuvent indiquer aux vendeurs que ce ne sont pas des personnes bien intentionnées, notamment le fait de ne pas débattre du prix, le fait d’avoir des billets neufs,… ça peut être des indices qui peuvent attirer l’attention de celui qui est instruit ou de celui qui est informé », indique Dr Mossi.

Qu’il s’agisse de biens de consommation, de logistique ou de déplacements, les Gat semblent disposer de ressources financières leur permettant de contourner les restrictions sociales et économiques qui freinent le citoyen ordinaire. Soumana, un habitant de Karimama , confirme cette tendance en évoquant les traversées du fleuve. « Pour une traversée de cinq minutes, ils paient jusqu’à 30 000 FCFA, soit environ 50 USD, contre moins de la moitié d’un dollar soit 200 ou 300 FCFA pour les passagers ordinaires », témoigne-t-il. Pour un passeur sur le fleuve, ce montant est une ressource importante. L’argent devient un passe-droit, facilitant des mouvements qui échappent au contrôle des autorités locales et des forces de sécurité. L’un des témoignages les plus édifiants, c’est les aveux de ce conducteur de taxi-moto de Kalaé jugé à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme (Criet) pour soutien logistique à groupe djihadiste. Dans sa confession, il déclare que les activités d’acheminement de vivres et munitions d’armes au profit des groupes armés terroristes lui rapportaient quotidiennement 20 000 à 50 000 Fcfa, (33,33 USD à 83,33 USD).

Force est de constater que la puissance d’achat des Gat leur permet non seulement d’obtenir ce qu’ils veulent, mais aussi de s’insérer dans les circuits économiques locaux sans résistance immédiate. Une stratégie efficace, qui repose sur l’intimidation passive et le pouvoir de l’argent dans des zones souvent marquées par la pauvreté. « C’est un profit pour les revendeurs des pièces détachées et des vendeurs de motos clandestins », témoigne Mourtala D., un conducteur de taxi moto rencontré à Guéné. « Pour acheter une moto de 400 000 FCFA (715 USD – Ndlr), les personnes malveillantes sont prêtes à la payer à 600 000 voire 700 000 FCFA (soit 1 076 à 1251 USD- Ndlr) sans trop discuter », confie notre source.

« L’accès aux pièces de rechange représente également un enjeu majeur. Il existe pourtant un mode opératoire bien connu. Un groupe à la recherche d’une nouvelle implantation recherchera très souvent des contacts avec les fournisseurs potentiels en termes de denrées alimentaires ou de pièces de rechange. Il est clair que nous ne verrons pas dans ce cas de terroristes en armes faire leurs achats. C’est de manière très simple et souvent sans le savoir que des commerçants vont voir une opportunité d’améliorer leur chiffre d’affaires avec ces nouveaux arrivants qui n’ont aucun intérêt à attirer l’attention. L’influence, l’emprise et le contrôle viendra plus tard», décrit l’officier, analyste en renseignement et consultant en sécurité.

Dr Abdel Aziz Mossi, spécialiste des questions d’extrémisme violent, de radicalisation et de terrorisme, y voit un marché très important en termes économiques : « Ce sont des centaines de motos qui sont vendues par mois, des milliers de motos par an. Cela a un impact important aussi bien sur l’économie de ces pays que sur la vie quotidienne des populations qui, d’une certaine façon, profitent de la vente de ces motos; soit en tant qu’intermédiaires soit en tant que revendeurs ».

Encadré

L’accès aux pièces de rechange représente également un enjeu majeur. L’analyste en renseignement et consultant en sécurité explique le mode opératoire des Gat. « Un groupe à la recherche d’une nouvelle implantation recherchera très souvent des contacts avec les fournisseurs potentiels en termes de denrées alimentaires ou de pièces de rechange. C’est de manière très simple et souvent sans le savoir que des commerçants vont voir une opportunité d’améliorer leur chiffre d’affaires avec ces nouveaux arrivants qui n’ont aucun intérêt à attirer l’attention. L’influence, l’emprise et le contrôle viendront plus tard», décrit l’analyste en renseignement.

En majorité, les Nigérians sont les détenteurs de ce commerce des pièces de rechange. Les boutiques et magasins de pièces détachées ouverts dans presque toutes les régions du pays sont tenues par les ressortissants du pays voisin communément appelés ‘‘Ibo’’.

Devant son kiosque de vente de pièces de rechange, Ngozi, la quarantaine, attend les clients. Assis dans un fauteuil en plastique à l’ombre de son kiosque dans une température au-delà de 40°C, il nous accueille dans une ambiance de convivialité, un accueil ordinairement réservé aux clients. Après les civilités, nous lui arrachons quelques mots sur son activité. « Je vends les pièces de moto depuis que j’avais environ 20 ans. J’ai fait Parakou, Kandi et d’autres localités du Bénin auprès d’un aîné, avant de voler par mes propres ailes. C’est du Nigéria que nous emmenons ces pièces détachées pour engins. Il y a des boulons, des pneus, des câbles, des caoutchoucs, des pièces de moteur de tous genres, selon les marques et les tailles des engins », confie notre interlocuteur dans un français approximatif. Comme les autres acteurs qui ne s’intéressent qu’aux recettes, Ngozi se soucie peu du profil de ses clients. « Comment voulez-vous que j’accable mes clients de questions avant de leur vendre ce qu’ils recherchent ? », réagit-il.

Pour la maintenance des engins, nous avons pu rencontrer et échanger avec un ancien prisonnier d’un groupe armé terroriste dans l’Alibori. Dans le souci de garantir sa sécurité, nous décidons de le rapporter en anonymat. Pour avoir passé plusieurs jours avec les groupes armés terroristes, il dévoile ce dont il dit avoir été témoin pendant sa captivité pendant plus d’une semaine dans le parc W, une réserve de biosphère partagée entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. « Parmi les groupes armés, il y a des membres qui se chargent de dépanner les engins de combats. Ils ont suffisamment de stocks de pièces détachés », raconte Boubacar. Selon ce dernier, des mécaniciens régulièrement installés dans les bases des Gat au sein des forêts font tourner les moteurs et s’assurent de leur bon état avant les assauts.

Quand la moto devient rançon

Le lien entre ce trafic et les groupes armés violents devient encore plus préoccupant lorsqu’on observe les pratiques d’enlèvements au nord-ouest du Nigeria. « Les familles doivent payer des rançons sous forme d’argent, de motos ou même de vivres. Parfois, les motos deviennent littéralement la monnaie d’échange », confie Lami Sadiq, journaliste nigériane qui s’empresse de donner un exemple. Dans une publication, Daily Post, un média nigérian, rapporte que des bandits réclament une rançon de 44 000 000 N (16 145 206 FCFA ou 28 786 USD), ainsi que 10 motos contre la libération Bashir Aliyu Abara Gummi, chef du bureau de l’État de Zamfara de la Commission d’allocation et de fiscalité de mobilisation des revenus. Ces rançons, une fois collectées, alimentent les besoins logistiques des groupes armés.

Parmi les groupes les plus actifs dans cette zone figure les ‘‘Lakurawas’’, un groupe armé opérant entre le nord-ouest nigérian et le nord-est du Bénin, comme le renseigne Clingendael Report dans un rapport sur les liaisons dangereuses le long des frontières entre le Bénin et le Nigéria. Ces derniers, soupçonnés d’être affiliés à l’État Islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), mènent des incursions répétées à Malanville, Segbana ou encore Kalalé, avec pour objectif d’étendre leur territoire. Un autre rapport de la Fondation Konrad-Adenauer présente à sa page 16 le banditisme béninois et menace venant du Nigéria. Selon des sources locales, ces groupes utilisent les motos pour des attaques rapides, mais aussi comme moyen de transport des marchandises illicites, d’armes et de ravitaillement. En octobre 2018, révèle le Clingendael Report cette branche d’extrémistes violents est soupçonnée d’être affiliée à l’Etat Islamique en Afrique de l’ouest.

Par ailleurs, le réseau de trafic d’engins s’est répandu aussi rapidement comme l’extrémisme violent en Afrique de l’ouest. Vendredi 23 mai 2025, dans une déclaration faite à Ouagadougou au sein du Groupement des Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), le Ministre de la Sécurité burkinabé, Mahamadou SANA, a annoncé la saisie de trois camions transportant plus de 160 tricycles et plus de 900 motos de type Aloba. Selon ses propos, ces véhicules ont été interceptés depuis le 7 avril 2025, alors qu’ils se dirigeaient vers la ville de Korhogo, en République de Côte d’Ivoire. Il indique qu’à la date du 23 mai, soit plus d’un mois après la saisie, aucune réclamation n’a été enregistrée auprès des services compétents. Cela laisse échapper les premières conclusions des investigations : ces engins seraient destinés à des zones à risque et financeraient le terrorisme dans la sous-région, selon le Ministre de la Sécurité.

Vols, pillages, butins de guerre

En dehors des achats directs ou des rançons, les groupes armés se procurent également des motos par vols ou saisies lors d’attaques armées. En mai dernier, le JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), affilié à Al-Qaïda, a revendiqué la saisie de près de 200 motos lors d’une série d’attaques dans la région du Sahel. À travers un bilan diffusé sur les réseaux sociaux, le groupe évoquait aussi la mort de 560 militaires, la capture de plus de 900 armes et 19 véhicules. La même communication a été faite dans le mois de juin 2025 où le même groupe affirme avoir emporté plus de 130 motos après des combats, soit environ un mois après la présentation du précédent butin.

Aussi, le rapport de la Fondation Konrad-Adenauer renseigne à sa dix huitième page, sur des cas de vols répétés de motos dans le département de l’Alibori par des hommes armés. La même source décrit les mouvements motorisés des groupes armés dans la région.

La question du ravitaillement en engins est complexe avec diverses formes qui tiennent compte des réalités et conditions selon les régions. Le phénomène des motos dans la zone nord du Bénin, autrefois synonyme de mobilité, est devenu un enjeu géopolitique, sécuritaire et économique majeur. Ce marché informel, structuré autour des Naï-Naï et bras valides des régions, alimente à la fois les économies locales et les réseaux criminels transfrontaliers. Malgré les actions visant à réduire leur marge de manœuvres, les organisations criminelles continuent de se forger des mécanismes pour se procurer les motos. À l’heure où les menaces terroristes gagnent du terrain, maîtriser la circulation de ces engins devient une urgence stratégique. C’est pourquoi le socio-anthropologue Mossi déclare : « La lutte doit être continue, la vigilance doit être aiguisée et les populations doivent être sensibilisées pour être attentives ». Aussi, propose le spécialiste, il est nécessaire d’initier des formations à l’endroit des vendeurs de motos qui peuvent se retrouver, de manière innocente, inconsciente, à vendre des motos à des personnes mal intentionnées. « Il va falloir former ces vendeurs à la détection des signes d’alerte précoce de la présence de ces personnes ou de leur implication dans des opérations d’achat des motos »,conclut l’universitaire, Abdel Aziz Mossi.

Cependant, relève le consultant en sécurité, « tant qu’un approvisionnement extérieur est possible, en provenance d’un autre pays, les groupes terroristes seront toujours capables d’acheter, et réparer leur meilleur outil». C’est pourquoi cet ancien soldat recommande une mesure à l’échelle de la sous-région. « Pas de permis, pas d’achat, ni de la moto, ni des pièces, avec contrôle des inventaires par les autorités, serait déjà une première étape. Si d’une manière globale les autorités de la sous-région prennent de véritables dispositions par rapport à ce problème, cela affectera au moins un facteur de mobilité essentiel à ce fléau qu’est le terrorisme».

Nos démarches auprès de l’armée béninoise à travers son porte-parole, le Colonel Johnson sont restées sans suite. Elles visaient à obtenir des informations sur d’éventuelles mesures prises concernant l’usage et le commerce des motos dans certaines régions, ainsi que la cartographie officielle des zones concernées par des restrictions.

Cet article a été élaboré grâce à un programme de mentorat avec la Global Transnational Organized Crime Initiative (GI-TOC) et La Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO), dans le cadre du projet « Soutien à l’atténuation des effets déstabilisateurs de la criminalité transnationale organisée (M-TOC) ».

Source : https://sotafm.bj/moto-economie-et-insecurite-enquete-sur-le-reseau-de-pourvoyeurs-dengins-aux-groupes-armes-au-benin/securite/